|

|

���ꊈ���������ꂽ���ƂÂ��� |

���ꊈ���̏[����}����ƂÂ�����l����ۂɂ́A�w�������i�t�������́j�m�ɂ��A���ꊈ���̓����܂��邱�Ƃ���ł��B

���ꊈ���̏[����}����ƂÂ���̃|�C���g�Ƃ��āA���̂��Ƃ��Ă��܂��B |

| �P�@���ނ�w�������̌n����c������ |

�e�w�N�ōs����R�̈�P�����̎w���́A�N�Ԃ����ʂ��A�Ӑ}�I�E�v��I�ɍs���K�v������܂��B

�Ⴆ�A�u�ǂނ��Ɓv�̈�̕��w�I�ȕ��͂̎w���ɂ����āA�N�ԂR���ނ����グ�Ďw������Ƃ��܂��B���̍ہA�R���ނƂ������w�������i�t�������́j��ݒ肷��̂ł͂Ȃ��A���ꂼ��̋��ނɑ������w���������d�_�����܂��B����ɁA�����̎��Ԃɉ����āA�K�����s�\���Ȏw�������ɂ��ẮA���̒P���ł����グ�Ďw�����Ă����悤�ȏ_��Ȍv�悪�K�v�ɂȂ��Ă��܂��B�ȉ��ɏq�ׂ�悤�ɁA�w�N�Ԃ̌n���y�єN�Ԃ̌n����c�����Ă������Ƃ���ł��B

|

|

| �i�P�j�@�w�N�Ԃ̋��ނƎw�������̌n�����݂� |

���Y�w�N�̋��ނ����łȂ��A�U�N�Ԃ����ʂ��Ďw�����邱�Ƃ͂ƂĂ���ł��B���A�w�K���Ă��邱�Ƃ͎��̊w�N�̂ǂ̋��ނŐ��������̂��A���̊w�K���s�����߂ɂ́A�O�̊w�N�̂ǂ̋��ނŐg�ɕt�����͂��s���Ȃ̂��Ȃǂ��l���āA�n�����܂����w�����s���܂��傤�B�ȉ��ɁA���ȏ����ތn���\�������܂����B�U�w�N�S�Ă̋��ނ̔z���w���̌n�������ꗗ�ł��܂��B

|

|

�@�@�@�@�@�@�@���n���\�́A�`�S�łŕ����y�[�W�ɕ�����Ă��܂��B�_�E�����[�h������A�`�R�Œ��x�Ɋg�債�ē\��

�@�@�@�@�@�@�@�@

���킹��

���g�����������B |

| �i�Q�j�@�N�Ԃ̋��ނƎw�������̌n�����݂� |

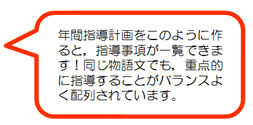

| �N�x�����ɍ쐬�����������N�Ԏw���v��ŁA�w������

�Ƌ��ނ��m�F���܂��B���ɁA�����̈�̎w�������ɂ�����n������c�����Ă������Ƃ���ł��B |

|

|

�y�@�\�@�����}���Q�N�u�ǂނ��Ɓv���ꕶ�̔N�Ԏw���v���@�z

|

|

|

|

| �Q�@���ꊈ���̓����܂��� |

���ꊈ����K�ɐݒ肷��ɂ́A�w�������i�t�������́j�ƌ��ꊈ���̓����܂��Đݒ肷�邱�Ƃ���ł��B

�Ⴆ�A��w�N�����̌��ꊈ����u�N�C�Y�v�Ȃ�A�N�C�Y����邽�߂ɕK�v�Ȗ{��I��œǂ�A�����ꂽ���e�̑厖�Ȍ��t�╶�͂������������肷��͂��K�v�ł��B�܂��A���w�N�����̌��ꊈ����u�p���t���b�g�v�Ȃ�A�p���t���b�g������ďЉ�邽�߂ɁA�v�_�ɒ��ӂ��ēǂ݁A�K�v�ȕ��͂⌾�t�ɂ��Ĉ��p������v���肷��͂��K�v�ł��B���̂悤�ɁA�w�������Ǝ�����錾�ꊈ���͖��ڂɊ֘A�������Ă��܂��B

�����ŁA���ꊈ����ݒ肵���w���ڕW����A�V�w�K�w���v�̂Ɋ�Â��č쐬���A�ȉ��́u���ꎖ���Q�l����v��\�ɂ܂Ƃ߂܂����B

|

| |

| �Ȃ��A�\�Ɏ��������ꊈ����́A�l�����銈����Ꭶ�������̂ł��B�����̔��B�̒i�K�₱��܂ł̊w�K���ɉ����đ��̊�����������邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��A�Ꭶ�����ړI�ȊO�ɂ��A�����̖ړI�Ɏ�����邱�Ƃ��ł��܂��B�i�Ⴆ�A�{�̑тȂǂŏЉ�銈���́A���w�I�ȕ��͂̉��߁A�����I�ȕ��͂̉��߁A�ړI�ɉ������Ǐ��A���ꂼ��̖ړI�ɂ�������邱�Ƃ��\�ł��B�j |

| �R�@�w�������i�t�������́j�ɂӂ��킵�����ꊈ����������� |

| ����Ȃ̎��ƂÂ�����l����Ƃ��ɁA�P���\�z�͂ƂĂ��d�v�ł��B�����ł́A�������Ő����ē����A�e���ȓ��̊�{�ƂȂ鍑��̔\�͂�g�ɕt���邽�߂�

�u�P���Â���v�ɂ��Ē�Ă��܂��B

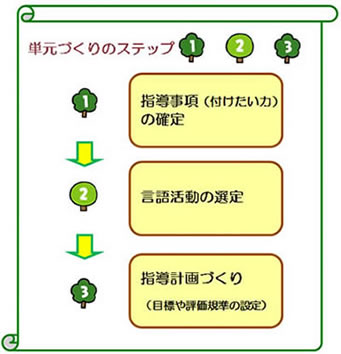

���ꊈ�����������Ƃ��̊�{�I�ȍl������A�w���v��𗧂Ă�ۂɋC��t���邱�ƂȂǂɂ��āA�P�E�Q�E�R�̃X�e�b�v�ŁA����������Ȃ��番����₷���������Ă��܂��B |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

|

|

|

|

|

| �P���Â���̃X�e�b�v�P�E�Q�E�R |

�X�e�b�v

|

���ӓ_�i�Q�l�����E�����N�j |

|

|

| |

| ���w�������i�t�������́j���m�肵�܂��B |

|

| �i�P�j |

�����̎��Ԃ܂��܂��B |

| |

�� |

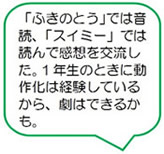

����܂łɊw�K���Ă��鋳�ނ�w�����e��c�����܂��B |

| |

�� |

����܂łɌo�����Ă��錾�ꊈ���̎�ނ���e��c

��

���܂��B |

| �i�Q�j |

���ނ̎w�������i�t�������́j�����߂܂��B |

| |

�� |

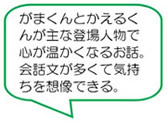

���ނ̓��e�A���͍\���A���Ȃǂɂ��ċ��ތ��������܂��B |

| |

�� |

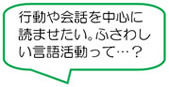

�w�������i�t�������́j�����߂܂��B |

|

���|�C���g�@��

�P���Ŏw�����邱�Ƃ��d�_������B

|

|

|

|

���w�������Ƌ��ނɂ҂����荇�������ꊈ����I��Ŏ�����܂��B

|

|

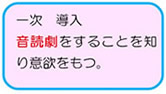

�@�i�P�j�X�e�b�v�P�Ō��߂��w��������g�ɕt�������邽�߂�

�@ �ӂ��킵�����ꊈ����I�肵�܂��B |

| �@�i�Q�j���ꊈ���̂���������ʂɂ��Ē��ׂ܂��B |

�����ꊈ����������邱�ƂŁA�ǂ�Ȕ\�͂�L��

�@�@�@�邩���l���Ă����܂��B

�����t���g�����ۂɂ��̌��ꊈ�����s���Ă݂邱��

�@�@

�ŁA�w�����邱�Ƃ�����̓I�ɂȂ�܂��B |

| |

|

���|�C���g�A��

�l�����̊�{�ł��B

�����i���ꊈ���j��ʂ���

�����i�w�������j���w������B

|

|

|

|

| ���w�������ƌ��ꊈ���܂��A��̓I�ɒP���̎w���v��𗧂Ă܂��B |

|

| �i�P�j��܂��Ȏw���v��̍\�z�𗧂Ă܂��B |

�@�@�@���w���������A���̒P����ʂ��Ċm���ɐg�ɕt������

�@�@�@�@�邱�Ƃ��ł���悤�ɁA�ꎟ����l���܂ł̎w���v��

�@�@�@�@�𗧂ĂĂ����܂��B |

�@�@�@���ꎟ����l���܂ŁA�P����ʂ����`�Ō��ꊈ�������

�@�@�@

�@����܂��B |

| �i�Q�j�P���̎w���ڕW�����肵�܂��B |

�@�@�@���ڕW�̕����ɁA���ꊈ���Ǝw�������̌��t�����

�@�@�@�@

���ނ̂���{�ł��B

|

|

���|�C���g�B��

�w���ڕW�̏������̊�{�^�ł��B

| �����i���ꊈ���j�����邱�Ƃ�ʂ��āA

�����i�w�������j���邱�Ƃ��ł���B |

|

| �i�R�j�P���̕]���K���̐ݒ�����܂��B |

| �@�@�@���w�������ɉ����āA�]���K����ݒ肵�܂��B |

| �@�@�@�������́u�`�Ă���v�ȂǂƁA�L�q����̂���{�ł��B |

| �@�i�S�j�P�P�ʎ��Ԃ��Ƃ̎w���v��𗧂Ă܂��B |

|

�w���ߒ��ɂ�����w���̃|�C���g�����������f����

�@�@�@�@

������  �u���ƃ��f���v �u���ƃ��f���v |

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

�E�����Ŏ������A�u���ꊈ���������ꂽ�P���Â���̃|�C���g�v���`�S�̂o�c�e�P���Ŏ����Ă��܂��B�ǂ̗̈�A�ǂ̒P���A�ǂ̊w�N�ɂ����Ă����p�ł���l�����������Ă��܂��B������Ă��ł��茳�ɒu���Ă����`�ł����p���������B

�@

�_�E�����[�h�͂�����@ �@�w���ꊈ���������ꂽ�P���Â���̃|�C���g�x �@�w���ꊈ���������ꂽ�P���Â���̃|�C���g�x |

|

| Copyright(C) 2012 SAGA Prefectural Education Center. All Rights Reserved. |

| |

|