生きて働く言語能力の育成を目指した国語科学習指導の在り方

−言語活動の充実を通して−

| 学習指導要領から | 〔国語科に求められていること〕 ○国語に対する関心を高め、国語を尊重する態度の育成 ○実生活で生きて働き、各教科等の学習の基本ともなる国語の能力の育成 ○言語文化に親しむ態度の育成 〔国語科改訂の主な要点〕 ○「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」の各領域が維持されました。 ○〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕が新設されました。 ○基礎的・基本的な知識・技能を習得し、知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力を育むために、実生活の様々な場面における言語活動例が示されました。 |

||||||

| 全国学力・学習状況調査および佐賀県小・中学校学習状況調査の結果から見えること | 〔平成21年度の課題〕 ○特に、「書くこと」領域の「報告文のまとめとして、調べて分かったことを書く」の項目において、課題が見られました。 〔平成21年度から22年度にかけて行った指導法改善のための研究〕 ○習得した知識・技能を活用させることを意識した指導や一つの領域だけの指導に留まらず、他の領域とも関連付けた調和的な指導を行う必要があると考え、研究物を発信しました。 〔平成22年度の課題〕 ○特に、「読むこと」領域の「登場人物を関係付けて読む」、「文章の内容や構成の効果について思ったことや考えたことを書く」「物語を読んであらすじを書く」などの項目において課題が見られました。 〔平成22年度に行った指導法改善のための研究〕 ○授業の中で言語活動を充実させていく必要があると考え、「読むこと」領域の中に例示されている言語活動の取り入れ方や授業づくりの視点などが分かる教師用手引きを作成して発信しました。 〔平成23年度に行う指導法改善のための研究の方向性〕 ○「読むこと」領域の中でも、読んだことを基に自分の考えをまとめる活動を取り入れることに重点を置いて指導を行う必要があります。また、「読むこと」と「書くこと」を関連付けた指導を必要に応じて行う必要もあります。これらの2点について検証し、授業プランとして発信します。 |

||||||

| 本研究の考え方 |

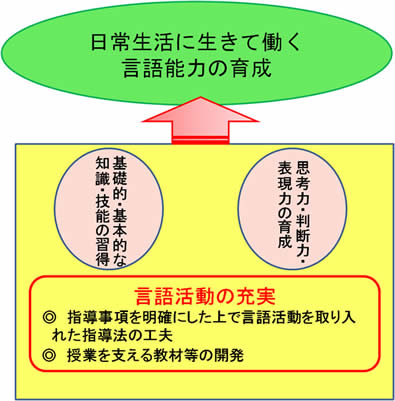

〔生きて働く言語能力の重視〕 生きて働く言語能力を、児童・生徒の発達の段階に応じて考えると、次のような国語の能力であると捉えました。 ○小学校の段階では、日常生活に必要な国語の能力 ○中学校の段階では、社会生活に必要な国語の能力 ○高等学校の段階では、社会人として必要な国語の能力 このそれぞれの段階で、系統的・段階的に身に付けた国語の能力が、ひいては、実生活の様々な場面で生きて働く言語能力となります。 |

||||||

| 発達段階における生きて働く言語能力の育成のイメージ図 | |||||||

| ○上のイメージ図の積み重なりを表した部分は、児童が小学校入学以前から身に付けている既得の言語能力を軸として、小学校、中学校、高等学校において、学習の系統性を重視した重点的な指導が行われることにより、それぞれの学校段階ごとに身に付けるべき国語の能力を育成していくことを表しています。また、矢印は育成された能力が実生活で生きて働くことをイメージしています。 ○ 小学校段階における日常生活に必要な国語の能力とは、国語科で身に付けた言語能力が各教科・領域等の学習の基本となり、日常生活に必要とされる記録、説明、報告、紹介、感想、討論などの言語活動を行う能力です。ここで言う日常生活とは、児童に身近な学校や家庭、地域での生活を指します。国語科を中心として、各教科・領域等でも言語活動の充実を図ることで、日常生活で生きて働く言語能力を育成することができると考えます。 |

|||||||

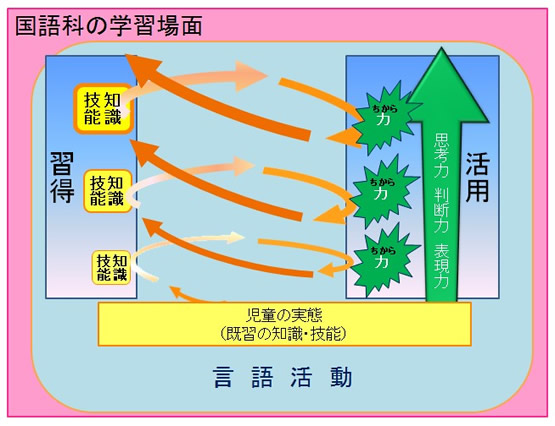

| 〔言語活動の充実を図る〕 国語科の学習場面で、基礎的・基本的な知識・技能を習得させ、それを活用する中で思考力・判断力・表現力を育むために、次の点に留意して言語活動を設定します。 ○児童の学習歴や言語能力の実態を踏まえる。 ○日常生活を想定した言語活動を設定する。 ○知識・技能を確実に習得したり、それを活用したりできる活動を設定する。 授業では、次の点に留意します。 ○単元における身に付けさせたい力を、言語活動に即した指導目標として具体化する。 ○設定した言語活動において特徴的な言語の機能や表現の様式を具体的に示す。 これらの点に留意していくことで、言語活動の充実が図られると考えます。 |

|||||||

| 国語科での習得と活用の関係図 | |||||||

|

|||||||

| 研究の方針 |

|

||||||

| 研究構想図 | ||

|

||

以上のことを踏まえ、次の2つの視点から研究を進め、明日からすぐに使える小学校国語科授業に関する情報を提供していきます。 |

||

| 指導事項を確実に身に付けることができる言語活動を取り入れた指導法の工夫 | ○平成22年度までの研究を踏まえ、単元における指導事項を明確にし、それらを児童が確実に身に付けることができるような言語活動を選択して取り入れた指導方法の工夫についての理論研究を行います。また、授業実践を通して検証を行います。 ○研究の内容として、単元に知識・技能の習得や思考力・判断力・表現力の育成を図るために、指導事項を確実に身に付けることができる言語活動を取り入れた指導法の在り方について研究を進めます。その指導法を分かりやすく示した授業モデルを考案します。そして、授業実践を通して授業モデルの有効性の検証を行い、結果を踏まえた上で、授業プランを作成し、提案します。 なお、学習指導要領に沿った学習評価の在り方についても、平成23年3月に国立教育政策研究所から出された「評価方法等の工夫改善のための参考資料(小学校)」で示された考え方や、その中の「国語科における学習評価」等を参考にして、授業モデルや授業プランに取り入れていきます。 |

|

| 授業を支える教材等の開発 |

○児童が意欲的に学習し、知識・技能を習得し、活用していくために必要な学習プリントや参考資料の開発を行います。 ○研究の内容として、学習指導要領の指導事項を基に、児童が身に付けておくべき知識・技能を明らかにし、それらの習得を促す教材等の開発を行います。具体的には、習得した知識・技能を確認したり、補ったりすることができる学習プリント(基礎・基本が身に付く学習プリント)や思考力・判断力・表現力の育成を目指した学習プリント(活用する力が身に付く学習プリント)の開発と言語活動の機能や様式などを示した参考資料を作成し、提案します。 |

|

| Copyright(C) 2012 SAGA Prefectural Education Center. All Rights Reserved. |