|

新学習指導要領のねらいに対応した授業づくり

|

1 |

新学習指導要領が目指すもの |

| |

中学校国語科では、一人一人の生徒が主体的な言語の使い手として、相手、目的や意図、多様な場面や状況などに応じて適切に表現したり、正確に理解したりする力を身に付けることを目指し、その力を社会生活に生きて働く言語能力として育成することが求められています。

そこで本研究では、新学習指導要領の基本的な考え方として示されているものの中から、以下の点に焦点を絞りました。

|

| |

| ●基礎的・基本的な知識・技能の習得 |

を |

◆言語活動の充実 |

を通して実現すること。 |

| ●思考力・判断力・表現力の育成 |

◆学習過程の明確化 |

| ●主体的な学習態度の育成 |

◆学習の系統性の重視 |

|

| |

これを新学習指導要領のねらいとしてとらえ、授業づくりを行います。 |

| |

2 |

授業づくりの視点 |

| |

新学習指導要領のねらいに対応し、生徒の実態に即した授業づくりを行うために、次の4点を授業づくりの視点として考えています。 |

| |

|

視点の考え方 |

|

新学習指導要領の指導事項を基にした生徒の実態把握 |

| 生徒の実態に即した授業づくりを行うために、単元構想を行う前に、その実態を具体的に把握しておく。 |

|

| ◆ |

新学習指導要領の指導事項に基づいたアンケートによる意識調査や学習状況調査等の結果を利用する。 |

|

|

学習内容の系統性を意識した重点を置くべき指導事項の明確化と教材選択 |

| 生徒の主体的な学習を促し、身に付けるべき知識・技能の習得を図るために、学習内容の系統性を意識した上で指導のねらいを明確にし、そのねらいに合った教材を選択する。 |

|

| ◆ |

単元間において、学習内容がどのようにつながっているのかを把握し整理する。その上で、本単元で重点を置き、言語活動を通して指導すべき指導事項を明確にする。

|

| ◆ |

指導のねらいに応じた教材選択を行う。 |

|

|

言語活動の充実を図る学習活動の工夫 |

| 基礎的・基本的な知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力の育成を図るために、身に付けた知識・技能を活用する場としての言語活動を単元に意図的に位置付け、位置付けた言語活動をより効果的に行うための工夫を行う。 |

|

| ◆ |

社会生活の場面を想定した言語活動を意図的に単元に位置付け、スモールステップによる学習活動やモデルの提示などの工夫を行う。 |

| ◆ |

ワークシートや補助資料、学習の手引きなどを利用して生徒の主体的な活動を促す。 |

|

|

学習の見通しのもたせ方と学習の振り返らせ方の工夫 |

| 単元のねらいを達成し、生徒の主体的な学習態度の育成につなげるために、生徒に学習の見通しをもたせる手立てや、身に付けた力を自覚する振り返りの手立てをできるだけ多くもっておく。 |

|

| ◆ |

学習計画表やワークシート、手引き、評価表等を工夫し、効果的に利用する。事前アンケートと同じ項目で事後アンケートを実施し、その結果を利用する。 |

|

|

| 3 |

授業の流れ |

| |

授業づくりにあたっては、前述の「授業づくりの視点」を踏まえ、以下の流れと考え方で単元及び1時間の授業を構想します。それぞれの場面での具体的な手立てについては、教師用手引きや授業展開案を提案していきます。 |

| |

| |

○ |

身に付けるべき知識・技能や授業のゴールについての意識をもたせ、単元全体や1時間の学習の見通しをもたせる。 |

|

身に付けさせる

習得 活用 活用 |

|

○

○ |

学習内容の系統性を明らかにした上で、本単元や本時における指導のねらいを明確化し、スモールステップによる学習活動やモデル提示等の工夫や活動を支えるワークシートや補助資料等を整備して、知識・技能の習得を図る。

習得した知識・技能を意図的に活用させるための言語活動を効果的に位置付け、活用を通して思考力・判断力・表現力の育成を図るとともに、これまでに習得した知識・技能の定着を図る。

|

|

| |

○ |

本単元や本時における学習を振り返らせることを通して、身に付けた知識・技能や育成が図られた思考力・判断力・表現力についての自覚を促す。 |

|

| 4 |

授業づくりと授業を支える提案の考え方 |

| |

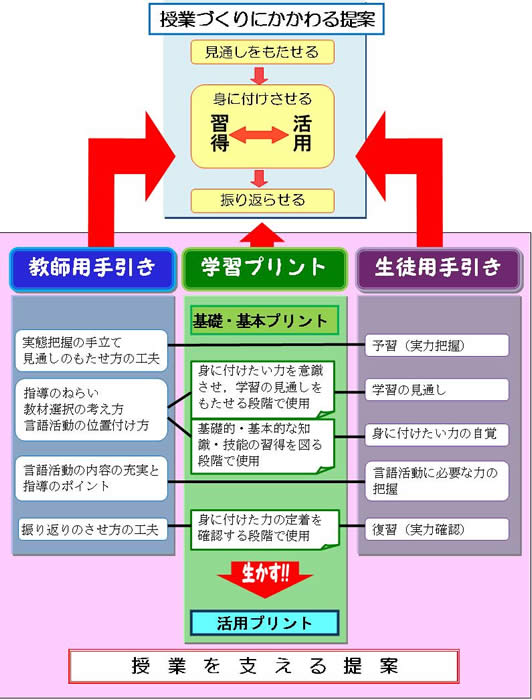

本研究では、授業づくりにかかわる提案と授業を支える提案との二つの柱で発信を行っていきます。授業を支える提案として発信する教師用手引き、生徒用手引き、学習プリントは、適切な使用場面と使用方法を考えることで授業を効果的に支えるものとなります。その関係と意図している使用場面、使用方法を示したものが下の図です。 |

| |

【授業と授業を支える提案の関係図】

|

| |

上記の考え方に従って、授業のあらゆる場面で必要に応じて選択が可能な学習プリントや生徒用手引き、2学期以降の授業で活用することができる学習指導案やワークシートを提案していきます。

また、教師用手引きでは、授業づくりの視点を踏まえた指導のポイントと留意点を示します。ぜひ、ご利用下さい。

|