単元名

「学校のまわりはどんなようすだろう-循誘公民館の利用者がふえるアイデアを考えよう-」

(第3学年)

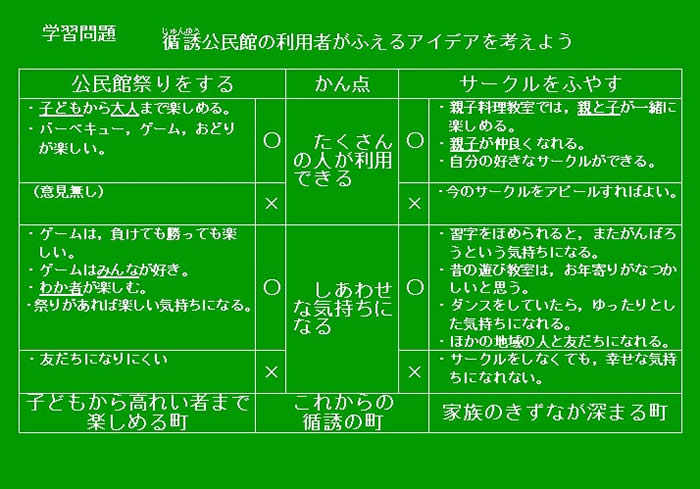

循誘公民館の利用者が増えるアイデアを比較・検討することで、「これからの循誘の町」像について判断することができる。【社会的な思考・判断】

「【たくさんの人が利用できる】【しあわせな気持ちになる】の観点から、両方のアイデアの評価をしていくよ。観点のところに、○か×のどちらかを入れて、その理由も書きましょう。」

ワークシートに不慣れなので、評価の「×」を書かせるよりも、評価の「○」を書かせるようにする。理由を必ず書かせることで、その後の話し合いにつながるようにする。

「2つの観点からアイデアを比べていくよ。どちらのアイデアが公民館の利用者を増やすのにいいのかな。」

児童の意見を分かりやすい文にしながら、アイデアの評価を進めていく。その際、立場となる言葉に着目させていく。板書でも下線を引くなどして目立たせると、本時後半の選択理由を書かせるときに使わせやすい。調べたこと(資料)と結び付けることで、学習の振り返りにつなげていく。

「アイデアの評価から、それぞれのアイデアがつくる【これからの循誘の町】は、どんな町だろう。」

【これからの循誘の町(目指す社会像)】を児童とのやり取りから、文章化する。事前に考えた教師の文章にしなくてもよい。「どんな町になったらいいかを【これからの循誘の町】から考えて、アイデアを見直そう。」

選択理由には、未来の町の姿を具体的に書かせることが望ましい。町のイメージができている児童の理由を紹介することで賞賛する。アイデアのメリットや反対意見だけを理由にしている児童には、それから考えられる町の姿を想像させる。