平成20年3月に示された新学習指導要領では、基礎的・基本的な知識・技能を確実に身に付けることと、身に付けた知識・技能を活用して課題を解決する力を育成することが重視されています。さらに、数学的な思考力・判断力・表現力を育成するために、根拠を明らかにして筋道を立てて体系的に考えることや、言葉や数、式、図、表、グラフなどの相互の関係を理解し、それらを適切に用いて問題を解決したり、自分の考えを分かりやすく説明したり、互いに自分の考えを表現し伝え合ったりすることなどの指導を充実することの必要性が述べられています。数学科の目標としては、「数学的活動を通して、数量や図形などに関する基礎的な概念や原理・法則についての理解を深め、数学的な表現や処理の仕方を習得し、事象を数理的に考察し表現する能力を高めるとともに、数学的活動の楽しさや数学のよさを実感し、それらを活用して考えたり判断したりしようとする態度を育てる。」と示され、数学的活動の一層の充実のために各学年の全領域を通して位置付けられています。

表1 全国学力・学習状況調査

|

| |

佐賀県 |

全国 |

| 数学A |

平成19年度 |

71.7% |

71.9% |

平成20年度 |

61.6% |

63.1% |

| 数学B |

平成19年度 |

60.6% |

60.6% |

平成20年度 |

49.1% |

49.2% |

(平成19年4月24日、平成20年4月22日実施) |

|

|

文部科学省が、平成19年度から実施している全国学力・学習状況調査は、「知識」に関するA問題と、「活用」に関するB問題に分かれています。平成20年度の佐賀県の生徒の平均は、A問題の「数と式」とB問題の「数と式」及び「数量関係」において全国平均をやや上回っていましたが、A問題の「図形」及び「数量関係」とB問題の「図形」については、全国平均を下回る結果となっていました(表1)。設問別に見ると「文字式を理解し、解の予測を立てること」、「図形に関する知識を基に理論的に考えたり、数学的な表現を言葉に置き換えて理解すること」、「反比例や一次関数の概念を言葉に置き換えて理解したり、数表などから帰納的に関係式を導くこと」などの正答率において課題が見られました。

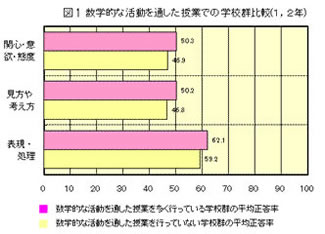

また、平成20年度佐賀県小・中学校学習状況調査の「活用する力を問う問題」については、第1学年、第2学年ともに、「おおむね達成」の基準を上回っていましたが、「数学的な表現を用いて、思考の過程や判断の根拠などを数学的に説明する力」の定着については課題がありました。さらに、平成19年度の佐賀県小・中学校学習状況調査の教師意識調査で、「数学的活動を通して課題を解決する授業を多く行っている学校ほど正答率が高い傾向にあることが明らかになりました(図1)。そこで、数学的活動の充実を図り、単元において数学的活動を位置付けるなどの指導の工夫を図る必要があると考えられます。

生徒が目的意識をもって主体的に取り組むことができるような手立てや数学を学ぶことの楽しさや数学のよさが実感できるような手立てについて十分に配慮し、数学的活動の充実を通して、基礎的・基本的な知識・技能の習得を図り、数学的な思考力・判断力・表現力をはぐくむことができるような学習指導の工夫を考えました。

具体的には、基礎的・基本的な知識・技能の習得を図ることができるような学習プリント・ワークシートの開発や数学的な思考力・判断力・表現力をはぐくむことができるような学習プリント・ワークシートの開発を行います。さらに、生徒が目的意識をもって主体的に取り組む数学的活動の指導の在り方についての研究に取り組み、基礎的・基本的な知識・技能の習得を図り、数学的な思考力・判断力・表現力をはぐくむ授業モデルについて研究し、提案したいと考えています。 |