低学年における生活・学習習慣の指導の充実に向けて 低学年における生活・学習習慣の指導の充実に向けて

|

もくじへ戻る もくじへ戻る |

|

|

| 生活・学習習慣は,子どもの学力や社会性,道徳性の育成との関連が改めて注目されるようになり,低学年指導の重要な課題となっています。本研究委員会では,生活・学習習慣の指導の充実に向けて,指導やしつけにかかわる小学校の低学年担当教諭(以下,小学校の教師と表記)や幼稚園・保育園の教諭及び保育士(以下,幼稚園の教師と表記),小学校低学年の保護者(以下,小学校の保護者と表記),幼稚園・保育園年長児の保護者(以下,幼稚園の保護者と表記)を対象に,生活・学習習慣に関する意識調査を行い,結果から見えてきたことを基に,生活・学習習慣を育成していく上で大切にしていかなければならないことを以下にまとめました。 |

| 詳しいアンケート調査の結果はこちら |

|

子どもの育ちの連続性を考慮した指導 |

|

|

|

|

|

幼稚園や保育園から小学校へ入学した子どもたちは,大きな期待と不安を感じています。広い教室や長い廊下,たくさんの先生や上級生など,今までとは違う生活環境にとまどいを感じる子どもも少なくありません。また,40分~45分単位の時間割による学校生活のリズムや,机に着いての学習スタイルに慣れない子どももいます。小学校生活の入門期である1年生においては、子どもが感じている,幼稚園・保育園と小学校との段差を考慮した指導が必要です。

右のグラフは,「時間を守る」「正しい姿勢で学習する」という指導項目に対する教師の意識調査の結果です。小学校の教師の「(指導に)重点を置きたい」という数値が,幼稚園の教師の数値を上回っています。このように,就学前と入学後では,教師の指導に対する意識に違いがあることが分かります。この意識の違いも,幼稚園・保育園と小学校の段差を高くする要因の一つになっているのかも知れません。

就学前教育と小学校教育の段差が高すぎると,子どもたちに過度の負担や不安を与えてしまいます。「小学校へ入学したのだから,今日から45分間,椅子に座って学習しなければならないんですよ」「小学校は幼稚園と違うのだから…」と,小学校のスタイルを一方的に押しつける指導は望ましくありません。子どもの実態や幼稚園・保育園での生活スタイル,学び方などを十分把握し,一人一人の子どもの育ちの連続性を念頭に置いて指導する必要があります。

|

|

|

|

|

|

他の項目のアンケート結果はこちら |

|

他律的な行為から自律的な行為、そして習慣化へ |

|

|

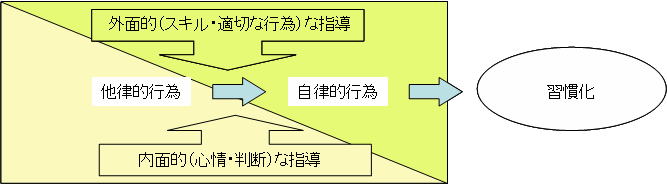

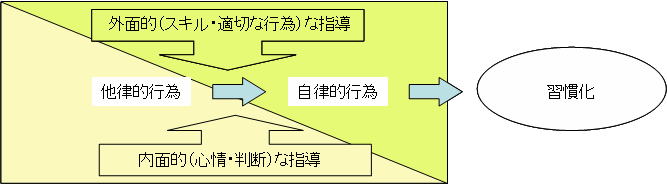

生活や学習をしていく上で望ましい行為が習慣として身に付くまでには,他律的な行為から自律的な行為,そして習慣化という段階があります。 |

|

|

発達段階から見ると,低学年の子どもたちは,他律的な行為から少しずつ,自律的な行為へと移行する時期だととらえることができます。 |

|

|

例えば,低学年の子どもに見られる親に褒められるからする,しかられるからしないという行動は,他律的な行為と言えます。 |

|

|

入学直後の子どもたちは,小学校という新しい環境で生活するために,覚えなくてはならないルールがたくさんあります。私たち教師は,教えなければならないことがたくさんあり,つい,形式的で行動の規制に偏った指導になってしまいがちです。しかし,命令や禁止だけの指導や場当たり的な指導では,子どもたちの行為も,その場だけの他律的な行為になってしまいります。 |

| 指導に当たっては,スキルや適切な行為を教える外面的な指導だけでなく,その行為の意味や理由などを,伝えたり考えさせたりする内面的な指導を繰り返し行うことが大切です。そして,子どもが自ら,自分の行為の点検や確認ができることを目指した指導を心掛けることが大切です。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 右のグラフは,「自分のことだけでなく,周囲のことを考えて行動する」という指導項目に対する教師の意識調査の結果です。5割以上の小学校の教師が,「困難」「どちらかといえば困難」と感じています。他の項目と比べても指導の困難さを感じている教師の割合が高かった項目です。「自分のことだけでなく,周囲のことを考えて行動する」ためには,スキルや適切な行為を教えるだけでなく,内面的な心情や判断する力を育てていく必要があります。その場その場での適時の指導と,道徳の時間や特別活動の時間などを活用した定時の指導を組み合わせ,繰り返し行うことが重要になります。 |

|

|

指導の困難さに関する意識調査の結果 |

|

|

|

|

|

|

子どもが安心して生活できる学級づくり |

|

|

本研究委員会では,意識調査の結果を統計的に処理し,学校生活の中で低学年の子どもに身に付けさせていきたい生活・学習習慣を以下の4つに大きく分けてみました。

① 身辺自立に関すること

② 食べることに関すること

③ 対人関係に関すること

④ 学習に関すること |

|

|

アンケート調査の結果から,身辺自立に関する習慣については,主な指導やしつけの場を「家庭」と考える教師や保護者が多数見られました。しかし,対人関係や学習に関する習慣については,主な指導やしつけを学校に期待している保護者が多いことが分かりました。

少子化や帰宅後の遊び時間の減少など,子どもを取り巻く環境の変化を考えると,学校は,大切な集団生活の場であり,学校生活は,望ましい習慣を身に付けるよい機会と考えることができます。 |

|

|

小学校の保護者が考えるしつけや指導の場に関する意識調査の結果 |

|

|

子どもたちにとって,学校生活の土台となるのが学級での生活です。特に低学年の子どもたちは,多くの時間を学級担任や学級の友達と過ごします。子どもが安心して自分らしさを発揮できる学級,互いのよさを認め合い,共に学ぼうとする学級をつくっていくことが,よりよい生活・学習習慣を定着させていくことにもつながります。 |

|

|

| 右のグラフは,意識調査の結果から,「友達と話したり遊んだりする」「日常の出来事などについて先生と話す」について,小学校の教師と幼稚園の教師が,どの程度指導の重点を置きたいと考えているのかを比較したものです。友人関係については,両者とも約6割が「重点を置きたい」と考えています。一方,教師との会話については,「重点を置きたい」と考える小学校の教師が,幼稚園の教師に比べるとやや低い割合になっています。 |

| 低学年の子どもが学級の中で安心して生活できるようにするためには,まず,教師との二者間の関係をつくっていくことから始めていくことが大切です。教師が一人一人の子どもを認め,励ましていきながら,子ども同士の関係を広げ,認め合いや学び合いのある学級の雰囲気をつくっていきたいものです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

もくじのページへ戻る もくじのページへ戻る |

|

|

|