不登校の子どもを目の前にした時、どんな声をかけたらいいのか、迷ったことはありませんか。「なぜ、学校に来ないのかな。」と聞いても、子どもが黙っているばかりだとしたら、子どもへかかわる視点を変えてみることが必要なのかもしれません。

不登校の子どもの支援者が、ときとして、表面的に現れる子どもの問題行動(例えば学校に来ない、遅刻する、忘れ物が多い等)に目がいってしまい、子どもの内面(例えば自信がない、気になることがあって眠れない等)に向き合おうとしなかったり、子どもに対して否定的な見方をしてしまったりすると、子どもはさらに心を閉ざしてしまいます。また、そうなった時には、支援者自身もきつい思いをしてしまうことになります。

このように、不登校の子どもの問題点を直接的に解決しようとする支援の姿勢は、本当にその子どもの問題解決のための支援になっていないことも多いのです。

|

|

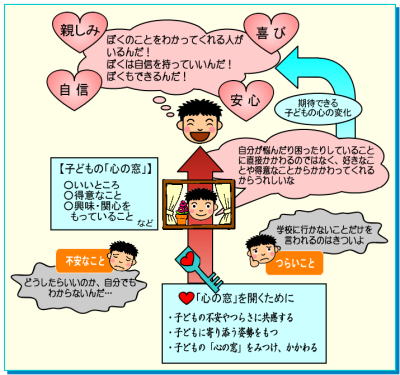

不登校の子どもは「心のエネルギーが落ちている子ども」だととらえるならば、「その子どもの心のエネルギーを高めること」を目指すことが、支援者の役割になります。エネルギーが高まれば、子どもは自分の力で動き出し、自立へと向かうでしょう。

ここでは、「心の窓」という発想から、不登校の子どもへの支援を考えます。

「窓」には次のようなイメージ

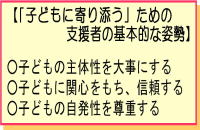

これらは、支援者が不登校の子どもとのかかわりを行っていく上での留意点(「子どもに寄り添う」ための姿勢)

|

|

そこで、不登校の子どもへの支援の基本的な姿勢を、「『心の窓』という発想を用いた支援(「心の窓」からの支援)」ということにします。

「心の窓」は、自分を温かく受け入れてもらったり、安心できたりする時には開きますが、逆に不安になったり、自信をなくしたりするような時には閉じています。

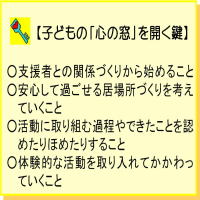

支援者がこのような「心の窓」を開くためには、その子どもの「いいところ、得意なこと、興味・関心をもっていること」を手がかりにすることが必要です。

|

心のエネルギーが落ちている不登校の子どもは、この「心の窓」が閉まっていることが多かったり、固く閉まっていたりしていると考えましょう。このような時は、まず子どもの不安やつらさに共感しながら、子どもに寄り添い、子どもとの関係づくりを進めていくことが大切です。

支援の基本的な姿勢とは、このように関係を深めていく中で、「心の窓」からのかかわりによって、子どもの心のエネルギーを高めていこうとすることだと言えます。

|

「心の窓」へのアプローチの方法は一つだけではありません。また、子ども自身が気づいているものもあれば、気づいていないものもあります。そして、「心の窓」を開くか閉ざすかはその子ども自身が決めます。

ですから、いろいろな視点から子どもの「心の窓」を探したり、その開き具合に応じて声をかけたりしながらかかわっていくことが、不登校の子どもへの支援には求められます。

子どもを理解し、寄り添っていこうとしても、「不登校」という子どもの「問題」がじゃまをして、問題の原因や責任を追及しがちになり、子どもとの信頼関係がうまく結べなくなることがありませんか。

そこで、支援するきっかけとして、「心の窓」、つまり、「子どものよさ」を見つけ、そこから子どもと付き合うことを心がけることで、子どもとのよりよい関係をつくっていけるのではないでしょうか。

「この場でのこの支援者だからこそ気づくことができる『その子どものよさ』」がきっとあるはずです。

|

子どもを取り巻く支援者の子どもに対する具体的なかかわりが違っても、共通した支援の姿勢で取り組むことが大切だと思います。

ここでは、「子どもへの言葉かけ」の視点で、子どもにかかわるときの具体的な姿勢を振り返ってみましょう。

|