|

特別活動の評価の特質として学習の過程や意欲を高める評価が求められています。学級会の様子だけでなく,計画委員会の活動等,事前の取組から実践活動に対する1サイクルの評価を年間を通して重ねていく継続的な評価が必要です。 また教科同様4観点に基づいた評価規準をもとに,児童の評価を多面的に行うことも求められています。 特別活動の評価は基本的によさを生かす評価ですが,そのためには教師からの評価だけでなく,相互評価や自己評価も行い,友達から認めてもらったり,自分自身のよさに気付き自己肯定感を高めたりする評価の手立ても必要です。つまり,観察等による教師の評価と児童相互の評価及び自己評価の三者が一体となった評価が求められていると言えます。 本研究の基本的な考え方として,評価はあくまで指導に生かすことを目的としており,評価した内容を個別の指導・支援,また学級全体の指導に役立てることが大切です。 |

|

話合い活動評価規準はこちら | ||

| 自己評価・相互評価はこちら | |||

| 集団の評価についてはこちら |

![]()

| 西川登小学校高学年評価規準を基にして・・・ |

| 関心・意欲・態度 | |||

| 評価規準 | 具体的な児童の姿 | ||

| 事前の活動 | フロア | 学級・学校の問題に気付き,よりよい解決を目指して話し合おうとする。 | 身近な問題から話し合った方がいいものを探している。 |

| 議題箱に提案を入れている。 | |||

| 題材に対して自分の考えをもとうとする。 | 議題に対する意見を議案書に意欲的に書いている。 | ||

| レポート活動に積極的に取り組んでいる。 | |||

| 小グループでの話合いで進んで意見を出したり,友達にアドバイスをしたりしている。 | |||

| 司会団 | 計画委員会に意欲的に参加する。 | 計画委員会の打合せに進んで参加している。 | |

| 議案書や提案等の準備に進んで取り組んでいる。 | |||

| 自分の役割に責任をもって活動をしている。 | |||

| 本時(学級会)の活動 | フロア | 友達の考えを聞きながら自分の考えを言おうとする。 | 積極的に意見を出している。 |

| 友達の意見につなげて,自分の意見を言おうとしている。 | |||

| 友達の考えを聞こうとしている。 | 友達の意見にしっかりと耳を傾けている。 | ||

| うなずきながら友達の意見を聞いている。 | |||

| 司会団 | 自分たちで話合いを進めようとする。 | マニュアルに沿って,自分たちの力で学級会を進行しようとしている。 | |

| 役割をこえて協力し合って進行している。 | |||

| 実践活動 | 友達と協力しながら活動する。 | 自分の役割や準備に進んで取り組んでいる。 | |

| 実践活動を友達と協力し合って楽しんでいる。 | |||

| 感想を進んで書いている。 | |||

| 思考・判断 | |||

| 評価規準 | 具体的な児童の姿 | ||

| 事前の活動 | フロア | 提案理由やめあてを考えて,議事についての自分の考えをもつことができる。 | 提案理由に基づいた意見を議案書に書いている。 |

| めあてに基づいた意見を議案書に書いている。 | |||

| 学級全体のことを考えた意見を議案書に書いている。 | |||

| 司会団 | 議題について具体的な議案書を作成することができる。 | 議題の必然性を分かりやすく提案理由にまとめている。 | |

| 前回の話合いの反省や提案理由を生かしためあてを考えている。 | |||

| 具体的な話合いの柱を立て,決議の方法を考えている。 | |||

| 本時(学級会)の活動 | フロア | 提案理由やめあてを考えて,よりよい問題解決をしようとする。 | 自分の意見に固執したり,安易に友達の意見に流されたりせず,みんなにとっていい意見を考えている。 |

| 実践を想定した意見を出している。 | |||

| 賛成や反対などの意思表示がはっきりとできる。 | 決議に向けての自分の考えをはっきりと示している。 | ||

| 司会団 | 柱に沿ってスムーズに話合いを進めている。 | 意見の羅列,絞り込み,決議といった流れに沿って,出された意見をよく聞いて進行している。 | |

| 分かりやすく板書や記録をしている。 | |||

| 実践活動 | 今回の取組のよかったところや改善点を示すことができる。 | 感想に活動のよさや課題を記入している。 | |

| 技能・表現 | |||

| 評価規準 | 具体的な児童の姿 | ||

| 事前の活動 | フロア | 分かりやすく自分の考えを書くことができる。 | これまでの経験や情報をもとに,相手に伝わるよう,分かりやすく自分の考えを議案書に書いている。 |

| お互いの経験や情報を交換し合うことができる。 | グループでの話合いで自分の考えを発表し,友達の考えと比較している。 | ||

| 司会団 | 学級活動計画表に基づいて事前の準備ができる。 | 役割を分担し,計画的に準備に取り組んでいる。 | |

| 本時(学級会)の活動 | フロア | 事前の情報を生かしながら,自分の考えを発表できる。 | みんなに分かるようにはきはきと発言している。 |

| レポート活動やグループでの話合いを自分の考えに生かしている。 | |||

| 理由付けて順序だてて,自分の考えを言える。 | よりよい発言表を生かして,分かりやすく意見が言える。 | ||

| 司会団 | マニュアルに沿って話合いを進めることができる。 | マニュアルに沿って,自分たちで話合いの進行をしている。 | |

| みんなに分かるよう,はきはきと発言したり板書や記録をしたりしている。 | |||

| 実践活動 | 準備,実践と自分の役割を意識して活動する。 | 決まった役割に対して,創意工夫しながら取り組んでいる。 | |

| 集会等の場で自分のよさを発揮し表現している。 | |||

| 知識・理解 | |||

| 評価規準 | 具題的な児童の姿 | ||

| 事前の活動 | フロア | 学級・学校の問題に気付き,よりよくしようとしている。 | 議題化の手続きが分かる。 |

| 議案書への自分の意見の記入の仕方が分かる。 | |||

| 司会団 | 話合い活動までの具体的な活動計画の立て方が分かり,見通しをもつことができる。 | 議題の処理の仕方が分かる。 | |

| 学級会までの活動の流れが分かり,見通しをもって活動している。 | |||

| 本時(学級会)の活動 | フロア | 友達の考えを生かしていこうとする話合い方が分かる。 | 学級会の進め方が分かる。 |

| 賛成意見や反対意見の発表の仕方が分かる。 | |||

| 友達の考えのよさや問題点が分かる。 | |||

| 話合いで決まったことが分かる。 | |||

| 自分のがんばりや友達のよさを見付けることができる。 | 評価カードに自分のがんばりや友達のよさを書いている。 | ||

| 司会団 | 柱の解決方法を理解している。 | 事前に打ち合わせた決議の方法を用いて,柱の解決をしている。 | |

| 実践活動 | 準備,実践と自分の役割を理解している。 | 実践に向けての自分の役割や日程を理解している。 | |

![]()

|

![]()

|

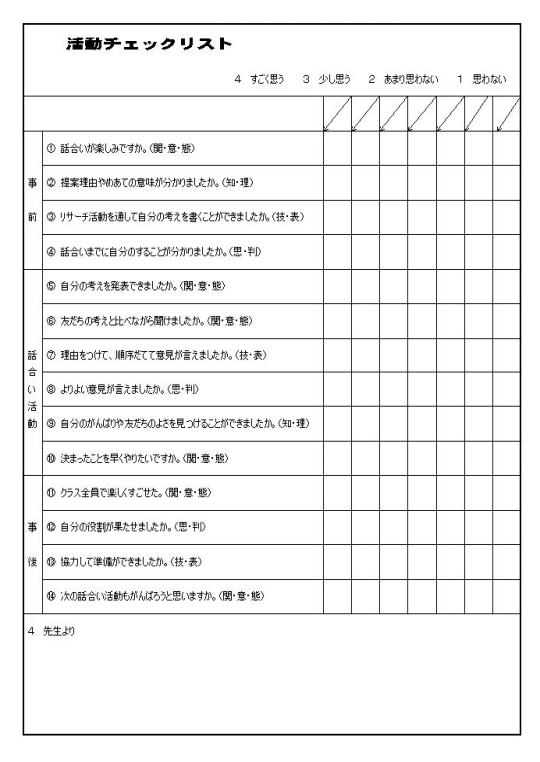

児童の主体性,自主性,実践的態度等の評価は,行動面だけでとらえるのではなく,意識のレベルまで掘り下げる必要があります。そのためには児童の自己評価が大切になってきます。また自己評価は,教師の評価と児童の評価のずれを見いだし,個々への指導や児童理解に生かすためにも必要です。そして,何よりも自己評価を通して自分自身を振り返り,自分のよさや課題を発見するとともに,これからどうしていかなければならないのかを見いだしていく,まさに「なすことによって学ぶ」特別活動の本質にかかわる評価であり,自己評価力を高めるためには,継続した自己評価活動が行われなければなりません。 |

![]()

| 自己評価は事前・学級会・実践の3つの過程が終わったそれぞれの時点で記入させましょう。 各題材ごとにその題材に合わせた項目をあげる方法もありますが,手間を省くことと,児童が継続的に自分を見つめていくことから,1枚にまとめた方がいいでしょう。 自己評価カードは学級活動ファイル(ポートフォリオ)の表紙裏に貼り付けるなどして,継続的に記録を残していくと,一人一人の成果や課題がよく分かってきます。 |

相互評価は議案書の中に記入欄を設けておき,学級会の終了時点で記入させます。友達のよさをしっかりと認めている意見については,翌日の朝の会等で紹介をするといいでしょう。 実践が終わった時点で活動全体のふりかえりを行い,カードや付箋紙に友達のがんばりを記入して交換させたり,発表の場を設けたりすると,友達関係をはぐくむことにも役立ちます。 |

| 自己評価カード(例) |  |

![]()

|

|

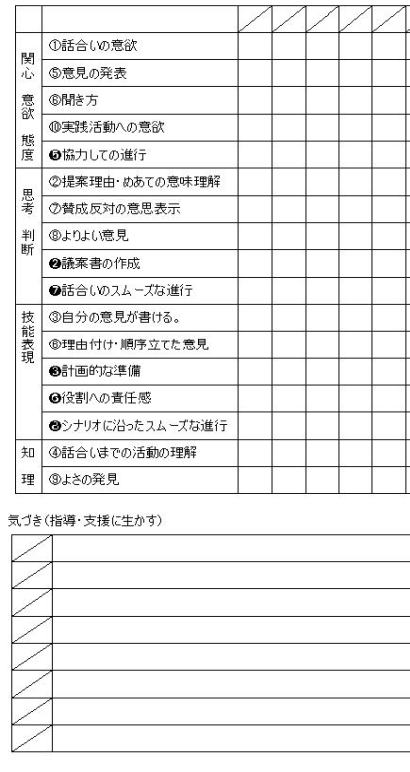

| 特別活動の評価の特質として「集団の評価」があげられます。望ましい集団活動を通して行われる活動であるために,その集団の望ましさの程度や集団の変容についても評価をしていく必要があります。 教師の観察がその主たる方法となりますが,右のようなリストに児童の自己評価を集計していくと,児童の意識レベルによる学級集団の評価ができます。 日ごろの学級活動・学級経営に生かすとともに,学期末・学期始めにはこのようなデータを使い,学級目標の達成度を確かめ,豊かな学級を目指していく指導が求められます。 |

|