|

|

|

|

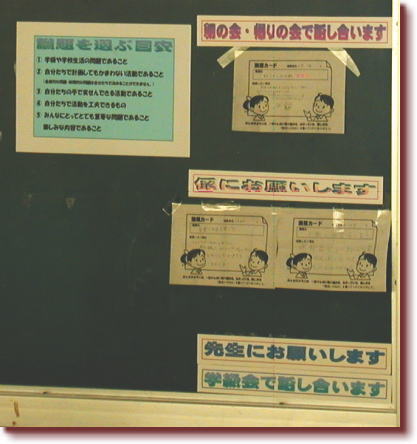

| 議題を決定する | ||

| 議題箱に入った問題の処理の仕方を検討する | ||

| 議案書(話合いカード)を作成する | ||

| 司会団の役割分担をする | ||

| 学級活動コーナーに議題や提案理由を提示する | ||

| 学級会進行の確認をする |

|

|

||||||||||||

|

| ・「ありがとうカード」等,議題を出した児童に渡し,次への意欲につなげる。 ・議題を出した児童が納得するような処理を検討する。 |

||||||

|

|

|||||

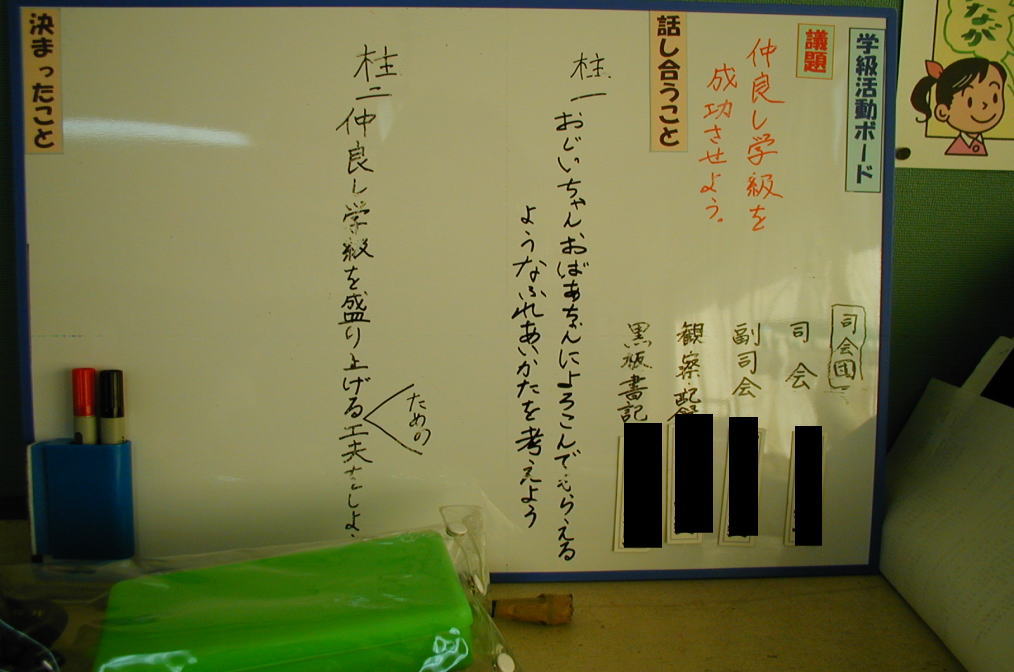

| 実践が見えるような議題,意欲が高まるような議題を工夫させる。 (○○しよう ○○を決めよう ○○を作ろう など) |

||

| なぜ,この議題について話し合うのか,その必要性が伝わるような提案理由を考えさせる。 | ||

次のような視点で,話合いのめあてを決めさせる。

|

||

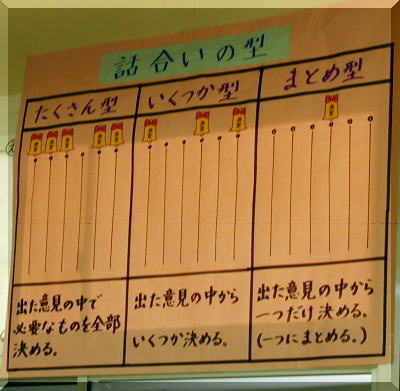

時間内で話合いが終わるように,柱立てを焦点化する。

話合いの柱の型 |

|

|

|

|

| 学級活動ボード(話合い活動のお知らせ) |

|

||

|

||

|

||

|

||

| 学級会提案ボード |