1 単元名 「いろいろな考え方」 (平成20年10月実施,35名)

○ 学習指導案 小学校第6学年 「 算数科 」 |

1 単元名 「いろいろな考え方」 (平成20年10月実施,35名) | |

|

授業実践者:益田 宏 |

2 単元とその指導について |

○ |

学習指導要領の理念に掲げられている「生きる力」の1つに、「基礎的な知識・技能を習得し、それらを活用して、自ら考え、判断し、表現することにより、さまざまな問題に積極的に対応し、解決する力」とある。算数科においても、これからは、基礎的・基本的な事項を習熟させると共に、児童がこれまでに培ってきた力を目的に合わせて適切に活用する力が必要とされる。 |

○ |

課題に取り組むときに、自力解決の方法として、図や計算など教室に掲示している既習事項を選んで活用しようとする姿勢は定着してきている。また、既習事項の中から必要なものを自分で探し出して課題解決に活用することができる児童も数人いる。友だちの発表を聞いて、みんなで新たなよりよい考えを導き出そうとしたりするという段階までは至っていないが、友だちが考えを発表しているときに興味をもって聞いたり、自力解決しようとする姿勢は身についている。 |

○ |

単元を通して以下の点に留意して指導を行った。 ・ 既習事項を活用したり生活経験を生かしたりしながら、児童が自分なりの考えをもつことができ るようなオープンエンドアプローチの学習課題を設定した。 ・ 既習事項を活用して考える習慣を身に付けさせたり、活用するよさを味わわせたりするために 児童に考えを発表させるときには、児童にどの既習事項を使ったのか言わせたり、クラス全体で 確認したりする。 ・ 児童が考えやすいものから順に取り組ませ、話し合いに主体的に参加できるように、できるだ け多くのやり方を考えさせる。 ・ 出された考え方に数学的根拠がなかったり、矛盾があったりする場合は話し合いの中で指摘さ せるが、出された理由からこの考え方がベストだというまとめ方はしないで、いろいろな考え方の よさを認め合わせる。 |

3 単元の目標 |

|

○既習事項を活用したり生活経験を生かしたりしながら、課題を解決することができる。 |

4 単元の計画 (全2時間) |

|

5 本時の学習指導 (2/2) 場所:6年1組教室 時間:2校時 |

(1) 目標 |

|

|

○既習事項を活用したり生活経験を生かしたりしながら、数学的根拠をもとにA〜Eの優勝の理由を考えることができる。 |

|

(2) 展開 |

|

児童・生徒の学習活動

| 教師の指導・支援(※評価)

| ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 本時の学習を知る。

|

○ ○ ○ |

どんな順位決定方法があるか考えさせ、一般的な合計距離以外でも順位決定ができそうだということに気付かせ課題に結びつける。 「練習よりいい成績だったから」等題意から外れている例を挙げ、必ず数値に着目して考えることを確認する。 得点を降順に並べたりグラフに表したりする等、各グループの得点の特徴をつかみやすいようにする方法を考えさせる。 |

||

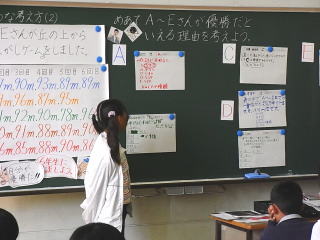

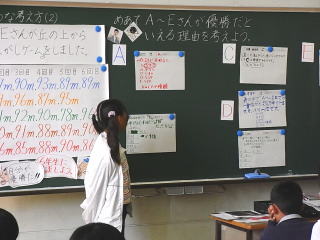

| 2 | A〜Eそれぞれを優勝に導くことができる順位決定方法を考える。 【授業中の様子①】 |

○ | A〜Eで児童が考えやすい人(平均や合計など比較的順位決定の方法を考えやすいもの)から順に取り組ませ、話し合いに主体的に参加できるようにできるだけ多くの人について考えさせる。 | ||

| 3 | 考えを発表して話し合う。 【児童の考えA】 【児童の考えB】 【児童の考えC】 【児童の考えD①】 【児童の考えD②】 【児童の考えE】 |

○ ○ ○ |

降順に整理したグラフを掲示し、それをもとにみんなで確認しながら発表者の考えを聞かせる。 「考えが正しいか」「数値に着目しているか」「おもしろいアイディア」の3つの視点をもとに話し合いを進めさせる。 どの既習事項を活用したのかも交えて児童に発表させる。 ※既習事項を活用して順位決定方法を考えることができたか。 |

||

| 4 | 本時のまとめをする。 【授業中の様子②】 |

○ | 児童からだされた考えを、オリンピック競技の順位決定方法と照らし合わせ、考えたことが実際に使われていることを知らせ、学習したことを生活場面に結び付けようとする意識や態度を育てる。 | ||

| 5 | 授業を振り返って | ○ | 友だちの考えでいいと思ったところや自分の考えについて感想を書かせる。 ※友だちの考えのよさに気づくことができたか。 |

||

※ 資料等 |

指導案【WORD】 |

指導案【PDF】 |

6 児童・生徒の反応 |

|

7 授業を終えて |

|