1 単元名 「回路と電流」 (平成19年11月実施,37名)

○ 学習指導案 中学校第2学年 「 理科(選択授業) 」 |

1 単元名 「回路と電流」 (平成19年11月実施,37名) | |

|

授業実践者:塩田 洋己 |

2 単元とその指導について |

|

○ |

電気は毎日利用しており身近に存在しており、現代の人間の生活と切り離せないものになっている。しかし、電流や電圧を直接体験することがないことや家庭の電気器具もコンセントを入れて、スイッチを押せば簡単に動くものが多いため実感しにくいものである。そのために、小学校3年の「豆電球にあかりをつけよう」と小学校4年生の「電池のはたらき」の学習での体験は貴重なものである。本単元では、小学校での体験を基に、電流や電圧の性質を理解させ、観察・実験を通しその2つの規則性を見いださせるように構成されている。 また、3年生では、「くらしとエネルギー」「科学技術とわたしたちのくらし」「エネルギーとはなにか」では、生活に役立つ電気をエネルギーとして取り扱っている。つまり、他のエネルギーへの変換も容易で、変換効率のよい使いやすい電気エネルギーの基礎知識の習得を本単元の学習の目的として捉えておく必要がある。 |

|

○ |

一般的に生徒は,電気製品を利用していても、動いている仕組み等について考えることは少なく当たり前のこととして受け止めていることが多い。また、H17年度佐賀県児童・生徒学習状況調査の結果を見ても、観察・実験を行うときに実験の条件を制御することが苦手であると指摘されている。さらに、教師は、観察・実験結果は出たけれど考察やまとめが生徒たち自身でうまくできていないと感じているものが多い現状がある。 |

|

○ |

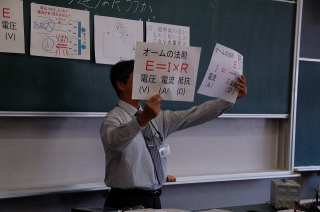

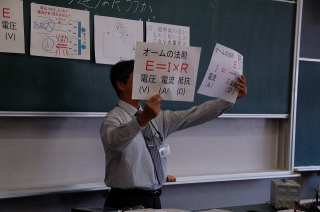

選択授業での学力向上として、イベント的なものではなく必修授業で学習したことを使って考えさせる授業を計画した。また、興味・関心を高めるために、また、活用できる知識とするために身近なもの(電球)を教材とした。 さらに、身近な電球のフィラメントを観察させ、その観察させたものを基に、自分たちの実験の条件を制御させることで、実験、観察の技能を身に付けさせたいと考えている。また、実験結果を考察する際に、過去に学習したもの(オームの法則、電力)を使って説明させることで、理解を深いものにさせたいと考えている。 また、実験を計画する段階と考察する段階で小グループでの話し合い活動を取り入れることで、発表するために自分の考えを整理させたり、他の考えを聞き自分のものを修正させたりし、生徒主体の学習を行わせる。 そして、実験を行うときに、生徒は、回路を組み間違えショートさせたり、電熱線や作成したフィラメントによって熱を発生させ火傷をしたりする恐れがあるので、実験前に各実験での注意点を確認させ、安全についても意識をもたせる。 |

3 単元の目標 |

| (1) 電熱線を使って、電球が明るくなるための条件(長さ、太さ)の各性質を見付けることが できる。 (2) (1)で得た実験結果を既習事項のオームの法則と電力で説明することができる。 (3) とても明るい電球を作るためにどうすればよいかを学習したことを使って考えることがで きる。 (4) 学習したことを使って、エジソン電球を作ることができる。 |

4 単元の計画 (全4時間) |

|

5 本時の学習指導 (2/2) 場所:第2理科室 時間:2校時 |

(1) 目標 | |

|

○ ニクロム線の長さを変えながら、流れる電流と明るさの関係を見いだすことができ | |

(3) 展開 |

|

※ 資料等 |

指導案【PDF】 |

|

| 本時ワークシート |

前時ワークシート【PDF】 |

6 生徒の反応 |

|

7 授業を終えて |

|