1 単元名 「酸化還元反応」 (平成19年9月実施,30名)

〜電気分解から酸化還元を考える〜

○ 学習指導案 高等学校第1学年 「 化学科 」 |

1 単元名 「酸化還元反応」 (平成19年9月実施,30名) | |

|

授業実践者:松尾 浩二 |

2 単元とその指導について |

|

○ |

酸化還元反応は、中学校で燃焼・さび等を取り扱い、酸素や水素の授受反応として学習する。高校ではそれを発展させて、電子の授受による反応として理解できるように指導する。酸素の授受は、反応物と生成物の観察から理解することができる。電子の授受の理解は、金属単体や単原子イオンが絡んだ反応であれば、反応物と生成物の観察からできる。しかし、多原子イオンや有機化合物の反応の場合、それだけでは理解できないであろう。そのため、原子の酸化還元状態を見積もる「酸化数」を導入し、反応の前後で酸化状態がどのように変化するかを調べることによって、電子の授受を理解させるのが正攻法である。これにより、生徒は反応式上で酸化還元を判別できるようになる。このことを踏まえて、酸化還元反応の実験を行うことで、やっと酸化還元反応の本質である電子の授受と反応による物質の変化が結びつくことになる。 学習指導要領解説には、「反応熱、酸と塩基の反応、酸化還元反応を観察、実験などを通して探求し、基本的な概念や法則を理解させるとともに、化学反応をエネルギーの出入りと関連付けて考察できるようにする。」とあり、その取り扱いには「酸化と還元は、電子の授受によって説明できること、それが日常生活にも深い関係があることを理解させることがねらいである。」と書かれている。つまり、この酸化還元反応の単元では、実験・観察を行いその結果を整理し、自分で酸化還元の概念を獲得するような指導の工夫が求められているといえよう。 酸化還元反応の理解には、まず酸化反応と還元反応を分けて考えることが必要になる。酸化剤と還元剤を混ぜて反応させると、酸化反応と還元反応が同時に起こるので、生徒にとってはそれぞれの反応を抽出して考えにくいことになる。今回の授業で扱う電気分解は、強制的酸化還元反応ともいえる反応である。陽極では酸化反応、陰極では還元反応が別の場所で同時に起こる。実験・観察を行うとそれぞれの電極で、それぞれの反応を調べることができるので、上記の問題点を解決するのに都合がよい。以上の理由で、酸化還元反応の導入として電気分解を用いることにした。 電気分解の概念を自ら獲得させるためには、行う実験は多い方がいいと思うが、時間は限られている。一つ一つの電気分解の反応が、準備、片付けを含めて短時間で終わることが必要になる。そのため、ミニサイズの試験管を用いて小スケールで行う。電源も単3電池2本直列3ボルトなので、手軽に使うことができる。小スケールなので、実験廃液が少なくてすむ利点もある。電極にステンレスを用いているが、実用上問題はない。 |

|

○ |

1年6組は、理数科の中でも致遠館中学校からの進学者だけからなっている。中学時に、高校の内容への橋渡しの授業が行われている。化学Ⅰでは、物質量まで学んでおり、今回の実験で必要なイオンの概念や化学反応式の量的関係、酸・塩基の性質も既習内容となっている。 理数科内進組なので化学への興味・関心の高いだけでなく、知識・理解も優れた生徒が多いと思われる。そのため今回のように、実験で得られた結果を基に自分で考察を深めていく授業を好む生徒が多数いるのではないだろうか。既習内容がきちんと理解されていれば、酸化還元を全く学習していなくても、考え方の方向性さえ示してやれば、自分たちで考察し何らかの答えを導き出すことができると思う。 |

|

○ |

生徒にとって電子が、電池の−極から+極から移動することは既習の記憶として残っているはずである。すると、ほんの少しの助言で陰極では電子を受け取る反応が、陽極では電子を奪われる反応が起こると予想が立てられるように思う。この予想を基に、各電極でどんな物質が生成するかを調べ、結果を整理すると電気分解の反応の中身が自分なりに見えてくると考えられる。 「陽極では電子を奪われる反応が起き、陰極では電子を受け取る反応が起こる。」ことにたどり着いた時点で初めて「酸化反応とは電子が奪われる反応」、「還元反応とは電子を与えられる反応」と教師側で定義付けを行うことにより、酸化還元反応の本質である電子の授受の意味が実感できるようになるのではないだろうか。ここでの理解が、酸化還元反応において酸化剤と還元剤のそれぞれの反応を分けて考える視点につながり、後の授業の理解も円滑に進むことになると思う。 実験結果を整理し思考を深めていく過程で、適切な指導助言を行う。そのときに根拠に基づいた考え方ができるようにはたらきかけていきたい。限られた時間ではあるが、少しでも論理的な思考のやり方を経験させたい。 |

|

・実験の手順の説明、結果の記入、考察、まとめをパワーポイントで行う。 |

3 単元の目標 |

|

○酸化と還元を電子の授受によって説明できる。それが日常生活にも深い関係があることを理解する。 |

4 単元の計画 (全13時間) |

|

・・・・1時間 ・・・・1時間 ・・・・2時間 ・・・・3時間 ・・・・0.5時間 ・・・・0.5時間 ・・・・2時間 ・・・・3時間 |

5 本時の学習指導 (1(2)/13) 場所:化学第1実験室 時間:2校時 |

(1) 目標 | |

|

① 電気分解反応の実験・観察を行い、得られた結果を整理し考察を加え、次に示す電気分解反応 の原則に到達する。 | |

(2) 利用環境<本校の環境> | |

|

○主なハードウエア |

パソコン(DOS/V)、液晶プロジェクタ |

|

○主なソフトウエア |

マイクロソフトパワーポイント |

(3) 展開 | |

|

児童・生徒の学習活動

|

教師の指導・支援(※評価) | ||

|---|---|---|---|

| 1 | 前時の学習内容の復習をする。 本時の目標(電気分解での各電極の反応、酸化還元反応の概念の理解)を聞く。 |

○ ○ |

実験操作・観察方法・記録の取り方も含めて確認させる。 提示するデジタル教材またはサイトへのリンクを挿入 |

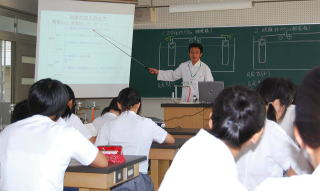

| 2 | 実験操作及び留意点、観察方法、記録の取り方の説明を聞き、教師とともに実験を行う。 観察記録から生成物を推定し、各電極で起こった反応の反応式をつくる考え方の説明を聞き、生成物を推定し、反応式を考える。 授業中の様子(写真)  実験準備の様子(写真)  実験観察の様子(写真)   |

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |

遅れる班がないように、実験操作と観察記録を1つ1つ確認しながら行う。 観察記録を容易にすべく、観察記録欄を穴埋めにし、実験観察記録の基本である「何を行ったら」「何が」「どうなった」を押さえながら行う。 すべての班の終了を確認し、生成物欄の記入についての説明に移る。 得られた結果から、どのようにして生成物を推定し、さらに起こった反応の反応式を考えていくという思考法を説明する。 【評価】 熱心に取り組んだか。 (関心・意欲・態度)【生徒観察】 適切な記録をとることができたか。 (思考・判断)(技能・表現)【ワークシート】 実験結果から生成物が何か推定できたか。(思考・判断)【ワークシート】 |

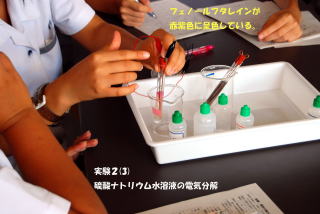

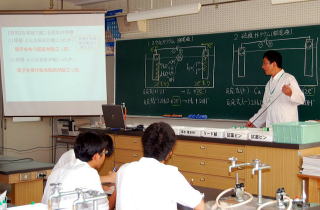

| 3 | 各電極で起こっている反応の模式的な説明を聞き、各電極で電子のやり取りが起こっていることを理解する。 硫酸ナトリウムの電気分解を行い、観察記録及び生成物の推定、各電極で起こった反応の反応式を考える。 実験観察の様子(写真)   観察記録の様子(写真)  班で考えながら、ワークシートを記入する。考えても分からないときは、教師に質問し、ヒントをもらって考える。 ワークシートを使って観察記録と生成物の推定から反応式の作成について説明を行う。 考察記入の様子(写真)   |

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |

各電極での電子のやり取りがよく分かるように図示する。 分からないときは、質問をするように指示。助言は、ヒント程度にしてできるだけ自分たちで気付かせるようにする。 見回って進捗状況を確認する。滞っていたら助言を行う。 反応式まで完成したら報告に来るように指示する。 実験を始めて15分たったら、最初の実験と同じように説明を行う。 時間が許せば、反応の模式的な説明をする。 【評価】 熱心に取り組んだか。 (関心・意欲・態度)【生徒観察】 適切な記録をとることができたか。 (思考・判断)(技能・表現)【ワークシート】 実験結果から生成物が何か推定できたか。(思考・判断)【ワークシート】 |

| 4 | 各電極で生成物がどのようにして生じるかの説明を聞く。電子のやり取りによる説明を聞く。 陽極・陰極で起こる反応の共通点を探す。 授業中の様子(写真)  |

○ ○ |

陽極では電子を奪われ、陰極では電子を与えられて生成物が生じることを、模式的に表し反応式と結びつけるようにする。 |

| 5 | 各電極での反応が酸化還元反応であることの説明を聞く。 前時に復習した「銅のサビと銅のサビと水素の反応、銅と塩素の反応が電子のやり取りで理解できること」の説明を聞く。それにより、酸素の授受反応やそれ以外の酸化還元反応も電子のやり取りで理解できることに気付く。 |

○ ○ |

酸化還元反応と電気分解で起こる反応がつながっていること。すなわち、下記の事項を強調する。 |

| 6 | 本時の目標の確認を行う。 後片付けの指示をする。 |

○ ○ |

この時間に学習した内容について、どれくらい理解できたかを確認する。 |

|

※ 資料等 |

指導案【WORD】 |

指導案【PDF】 |

| 学習プリント【WORD】 |

学習プリント【PDF】 |

6 児童・生徒の反応 |

|

7 授業を終えて |

|