| 学習活動 |

主な発問と予想される反応 |

教師の指導・支援(※評価) |

| 1 |

優先席にもいろいろなマークがあることと,優先してほしい対象がお年寄りだけではないことを知る。

|

○この中で初めて見たマークはどれですか。

「赤ちゃんがいるお母さんのマーク」

「おなかが大きい人」

|

・インターネット上にアップされているいろいろな優先席のマークをパソコン画面で見せて前時(どんな人を対象に優先席が設けられていると思うか,優先席はいるかいらないかの話し合い)を思い起こさせる。さらに,このことについて数人に意見を言わせ,本時のねらいとする道徳的価値への方向づけをする。 |

| 2 |

『席を譲らなかった若者』の資料を見て,それぞれの立場の気持ちを考える。

|

○高齢者の男性は,なぜ若者に「立たせても平

気なんだから」と言ったのでしょう。

「席をゆずらないから」

○若者はなぜ席をゆずろうとしなかったのでし

ょう。

「やっと席に座ったから」

|

・実際にパソコン上の画面で見せたあと,大きな話題になったことなどを簡単に紹介し,一部改作した資料を与える。

・「高齢者には席をゆずらなければいけない」という一面的な見方,考え方ではなく,それぞれの事情や気持ちが考えられるようにする。

|

| 3 |

両方の立場になって,動作化をする。

|

○実際にその立場になってどう思いましたか。

「若い人は,ゆずらなくていいと思った」

「言い方が悪いと思った」

|

・リボン等で立場を明確にさせ,それぞれの立場になりきる動作化をさせる。その後,動作化してみての感想を発表させる。その場が凍り付いたような雰囲気になった原因がお互いに思いやりの心が足りなかったことに気付かせる。 |

| 4 |

役割演技をして,その感想を話し合う。

|

○先ほどと比べてどうでしたか。

「思いやりの心をもって,言い方に気をつけ

ることが大切だと思った」

「おじいさんにお願いしますと言われたら譲

ろうという気持ちになった」

|

・資料のセリフに続いて,少なくとも一言ずつは即興でやりとりをするように指示する。

・代表ロールプレイをさせる。

・役割演技を通して,自分がしてみて思ったことや,友だちの言動から思ったことなど,感想を話し合わせる。

・思いやりのある言い方や態度が,席を譲る行為にも大きな影響を及ぼすことに気付かせる。

|

| 5 |

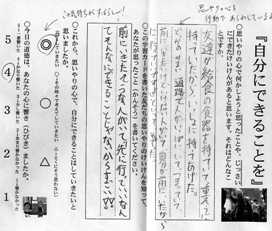

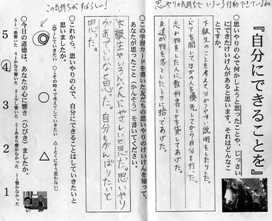

自分の経験を想起し,お互いの経験を認め合う。

|

○思いやりの心で何かしようと思ったことや,

実際にできた経験はありますか。

「できなかったけど,困っている人を見て助

けてあげたいなと思ったことがある」

|

・道徳カードに,思いやりに関する自分の経験(心の経験も含む)を書かせる。その後,隣同士でお互いにカードを交換させ,その経験について認め合わせる活動を仕組む。 |

| 6 |

自己評価する。 |

|

・「思いやりの心で自分にできることはしていきたいと思ったか」と問い,3段階で自己評価をさせ,実践意欲の高まりを自覚させる。 |

| 7 |

教師の話を聞く。 |

|

・補助資料として,席を譲った人のことが載った新聞記事を提示し,「思いやりの心」について,子どもの心を揺さぶる。

・今日の道徳の時間について,「心に響いたか」と問い,5段階で授業評価をさせる。 |